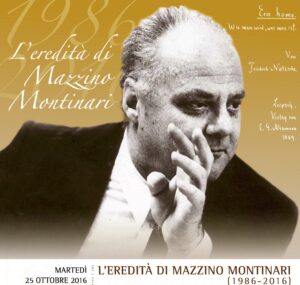

L’eredità di Mazzino Montinari (1986-2016)

Scuola Normale Superiore, 25 ottobre 2016

Questa giornata di studi si propone di ricordare l’eredità scientifica di Mazzino Montinari a trent’anni dalla morte. Ognuno dei partecipanti presenterà, in quindici minuti, un aspetto della propria attività di ricerca che è stato profondamente influenzato dall’attività filosofica ed editoriale di Montinari.

Questa giornata di studi si propone di ricordare l’eredità scientifica di Mazzino Montinari a trent’anni dalla morte. Ognuno dei partecipanti presenterà, in quindici minuti, un aspetto della propria attività di ricerca che è stato profondamente influenzato dall’attività filosofica ed editoriale di Montinari.

Patrocinio: Scuola Normale Superiore / Institut des textes et manuscrits modernes (CNRS / École normale supérieure).

Organizzazione: Paolo D’Iorio e Maria Cristina Fornari con la collaborazione di Rachele Salerno.

Pieghevole del convegno.

Video del convegno.

Intervengono: Maria João Branco (Lisbona), Giuliano Campioni (Pisa), João Constâncio (Lisbona), Paolo D’Iorio (Parigi), Roberto Esposito (Pisa), Maria Cristina Fornari (Lecce), Sandra Freregger (Vienna), Pietro Gori (Lisbona), Luca Lupo (Cosenza), Renate Müller-Buck (Tubinga), Andrea Orsucci (Cagliari), Rachele Salerno (Modena-Parigi), Diego Sánchez-Meca (Madrid), Sergio A. Sánchez (Córdoba), Carlotta Santini (Berlino), Vivetta Vivarelli (Firenze), Benedetta Zavatta (Parigi).

Introduzione di Paolo D’Iorio. «Quando Maria Cristina Fornari ed io abbiamo pensato di organizzare questa giornata, ci siamo detti che Mazzino Montinari ha lasciato un dono a ciascuno di noi, ai fortunati che lo hanno conosciuto e a coloro che pur non avendolo mai incontrato hanno utilizzato e sviluppato i risultati delle sue ricerche. Il convegno ci ha dato l’occasione di capire, riflettendo sulla sua opera di editore e di interprete, quali erano questi doni. Abbiamo quindi scelto, dopo l’ampia introduzione di Giuliano Campioni, di proporre una serie di interventi brevi, di quindici minuti, in cui ognuno dei partecipanti ha presentato un aspetto della propria attività di ricerca che è stato influenzato della figura di Montinari.

Era inoltre indispensabile organizzare questa giornata alla Normale, la vecchia scuola di Montinari, quella “scuola dura”, ma così importante per la formazione della cultura e della personalità, quella scuola di cui Montinari parlava volentieri riferendosi a un brano di Nietzsche che a sua volta ricordava la disciplina prussiana della sua veneranda scuola di Pforta. Una scuola in cui si comincia a diventare ciò che si è.

Ecce homo sta scritto, con la calligrafia di Nietzsche, nella locandina e nel pieghevole di questa giornata di studi. La costituzione del testo e la ricostruzione della genesi di Ecce homo sono il capolavoro filologico di Montinari, un vero e proprio pezzo di bravura in cui Mazzino ha dimostrato che era possibile, seguendo la ferrea logica compositiva che anima il manoscritto per la stampa, ricostruire l’opera così come Nietzsche l’aveva meticolosamente strutturata alle soglie della follia.

Inoltre Mazzino ha miracolosamente ritrovato nelle carte di Gast la copia di uno dei brani censurati dalla sorella del filosofo che dimostrava quali fossero i rapporti di Nietzsche con la sua famiglia e rendeva vani tutti i tentativi di Elisabeth Förster-Nietzsche di accreditarsi come l’unica custode autorizzata delle carte del fratello.

La pagina ricopiata da Gast conteneva anche un’indicazione al tipografo che, sostenuta da una dettagliata ricostruzione delle falsificazioni successive, ha permesso a Montinari di trovare in Ecce homo la definitiva conferma che Nietzsche considerava l’Anticristo come tutta la Trasvalutazione di tutti i valori. Era l’ultimo tassello che completava la ricostruzione del progressivo abbandono del progetto di scrivere La volontà di potenza.

Oltre all’edizione critica, Montinari volle mettere a disposizione degli studiosi anche una splendida edizione in facsimile del manoscritto di Ecce homo e volle stamparla nella Repubblica Democratica Tedesca, ed è stata l’unica opera di Nietzsche sfuggita alla censura e pubblicata nella Germania Est. Questa pubblicazione ebbe così un forte valore simbolico e agì come una sorta di catalizzatore, trasformando la diffusione sotterranea dell’opera di Nietzsche in una discussione pubblica negli ultimi anni della DDR.

Maestria filologica, fine senso storico, volontà illuministica di mettere a disposizione le fonti del sapere, capacità di incidere sul dibattito culturale e politico del suo tempo: questo era Mazzino Montinari. Ecce homo, Ecce Montinari»